Le décès de Diane Keaton le 11 octobre nous remet en mémoire l’éblouissante apparition, ou révélation, du personnage de Annie Hall qu’elle incarna en 1978 (film récompensé par quatre Oscars). Et nous nous rappelons du même coup quel délicat directeur d’actrices aura été Woody Allen, qui façonna à l’écran les personnages très divers, mais inoubliables, successivement incarnés par Mia Farrow, Dianne Wiest, Gena Rowlands, Emma Stone ou Scarlett Johansson – parmi tant d’autres !…

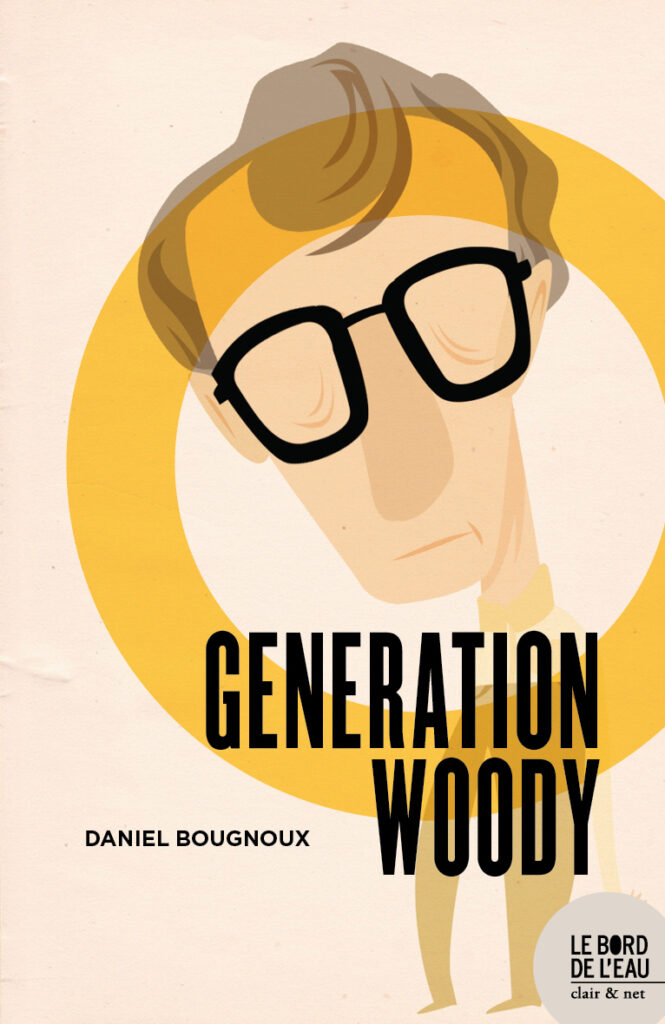

Dans la filmographie de ses cinquante titres, Annie Hall brille d’un éclat singulier, pourquoi ? Après une première période d’œuvrettes drôles mais conçues davantage comme des successions de gags, ce film consacra définitivement Woody et fit de lui le cinéaste de notre génération. Annie Hall depuis cette date permit à des types comme nous de se réclamer d’une « génération Woody » (pour citer le titre du livre que je lui ai consacré aux éditions du Bord de l’eau).

Le film se recommandait aux cinéphiles de cette époque par quelques repérables innovations de surface, de celles qui firent les succès d’un Godard : le split screen par exemple, où l’on voit les deux protagonistes consulter chacun de leur côté leurs psychanalystes ; l’écran coupé en deux, mais aussi les propos tenus, soulignent leur séparation, « Faites-vous souvent l’amour ? / Sans arrêt, trois fois par semaine (répond Woody) / Très peu, trois fois par semaine (Annie) ».

Autre truc, la sous-conversation révélée par le jeu des sous-titres qui nous disent à quoi pensent les deux protagonistes sous les propos convenus de surface. Ou encore le regard-caméra et les adresses au public : dans la scène avec McLuhan (saisi dans son propre rôle), Woody nous prend carrément à témoin et conclut « Ah si la vie pouvait être toujours comme ça ! ». Mais le film déjà s’ouvre par un stand-up où Woody, sur fond neutre, enchaîne deux blagues. Mentionnons enfin le truc de la musique absente : contrairement à ses autres films, souvent pimentés de ce jazz que Woody joue avec son orchestre, Annie Hall s’ouvre dans un silence total, et n’admet dans son déroulement que trois ou quatre musiques résidentes ou relevant de l’action, notamment le très beau « It Had to Be You » chanté par Diane (ce bannissement de toute musique importée caractérisera le « dogme 95 » proposé plus tard par quelques cinéastes danois).

Cette énumération suffisait pour donner à ce film ses lettres de modernité, mais est-ce bien cela qui fit son charme aux yeux des jeunes gens que nous étions alors ? Je crois que ce qui nous a tout de suite enchantés, et qui me charme encore dans Annie Hall, c’est sa fluidité, et son caractère résolument intime. Toute l’histoire, Woody l’a assez répété dans ses entretiens, est au passé, ce film nous raconte aussi exactement que possible, avec distance donc, avec humour et tendresse, les difficultés et la fin du couple qui fut le leur, et que le cinéma d’une certaine façon immortalise, tout en prononçant son décès.

« Annie c’est fini ! » Mais la pellicule qui énonce ce message lugubre ne peut se retenir de nous montrer d’Annie des images radieuses, Diane Keaton y crève l’écran et son personnage s’incruste pour longtemps dans notre mémoire. Ce vacillement du temps propre au film (C’est une histoire ancienne / Ça arrive maintenant à l’écran) est très sensible, par exemple, dans les flashes-back de l’enfance, entre l’école et le milieu familial : l’existence n’était pas facile pour le jeune Alvy, coincé entre une mère querelleuse et ses lamentables maîtresses de classe. Mais la magie du souvenir, souveraine comme chez Fellini (Huit et demi ou Amarcord furent pour Annie Hall une source d’inspiration), nimbe les scènes remémorées d’une irrésistible nostalgie. La vie allait cahin-caha dans la maison branlante abritée sous le « grand huit » de Coney Island, mais c’était ma famille, mais c’était notre vie semble murmurer Woody en forme d’hommage plein de gratitude envers cette enfance disparue. Et toujours susceptible de resurgir, comme les auto-tamponneuses reviennent à la fin du film.

Annie de même disparaît et revient, elle est toujours et plus que jamais merveilleusement là, tellement plus vraie peut-être ou désirable à l’écran que dans la « vraie vie », à la faveur de cette résurrection lumineuse propre au cinéma ! Qu’est-ce qui faisait courir Woody, pourquoi tant de films, enchaînés avec cette régularité, cette cadence acharnée, comme un pommier produit ses pommes ? Parce que la proximité biographique du film avec sa propre vie transfigure celle-ci ? On a déclaré, pour le rabaisser, que Woody Allen réalisait toujours le même film, on pourrait le dire de l’œuvre de tout grand créateur. L’intrigue de Annie Hall nourrira celle de Manhattan, puis de Meurtres mystérieux à Manhattan, ou encore de Radio Days (quatre titres illuminés par Diane Keaton), sans que cette redondance nous pèse, au contraire, quel plaisir de suivre Woody Allen dans son exploration attentive, amoureuse des mêmes lieux, ou de la même femme…

Diane Keaton aura joué dans huit de ses films. Nous savons quelle admiration il eut pour elle, depuis le début, et après que leur rupture ait transformé leur amour en une amitié loyale et indéfectible. L’un et l’autre se doivent beaucoup depuis ce cadeau sans prix, cet Annie Hall qui a placé Diane au rang d’une espèce de mythe pour notre génération. Avec ses gilets d’homme, ses grosses godasses, sa cravate trop large ou son drôle de chapeau, Diane/Annie incarne une femme vraiment pas comme les autres, aux maladresses et aux réparties tellement attachantes… Sa gaucherie, sa tâtonnante féminité engoncée dans des toilettes androgynes, auront fait d’elle indiscutablement un type. Qui inspira quantité de femmes. Et son personnage agit comme une bonne fée dans la vie de Woody, un ange-gardien attentif, tout le contraire de Mia Farrow qui vint après et avec laquelle il vécut plus longtemps, mais dont le visage de vierge préraphaëlite cachait les traits et l’âme d’une Carabosse.

Quelle formidable compensation apporte l’écran à nos existences enlisées !… Le film devait s’intituler d’abord Anhedonia, l’incapacité à s’emparer du bonheur. Et ce mot bizarre résumait bien en effet la condition de l’homme (et de la femme) modernes décrite par Woody, parvenus à une enviable disponibilité, mais celle-ci se retourne contre eux quand, au nom de l’expression ou de la réalisation de soi on répudie ses engagements, qu’on n’aime pas se laisser piéger. Annie et Alvy se ressemblent dans leur individualisme et cette névrose qui les fait osciller entre l’attachement et la quête permanente d’autres horizons ; chacun ne peut faire que le malheur de l’autre, tout en reconnaissant chez cet autre le miroir ressemblant de ses propres défauts. Ces deux-là se prennent, se quittent, se reprennent ; le choix par Annie d’une carrière à Los Angeles agit sur le petit Juif new-yorkais comme un repoussoir, il n’aime pas le soleil, déteste l’industrie du cinéma et les rires en boite des studios de télé, il n’envisage (pas plus que Woody) de vivre loin de Central Park. Ils se pardonnent pourtant, se recherchent mais ne peuvent s’empêcher à nouveau de se fuir au nom du même narcissisme, que tous deux détaillent longuement sur le divan du psy (fréquenté depuis quinze ans par Alvy, un début encourageant !).

Ce titre Anhedonia, heureusement abandonné, nous rappelle que Sartre en son temps caressa d’abord l’idée d’intituler La Nausée « Melancholia » ; or la conclusion de son livre touche au même ressort de la création chez notre cinéaste, et le marasme de Roquentin ressemble aux ruminations solitaires et au pessimisme radical d’Alvy/Woody ; lui aussi cherche (et trouve) le salut en faisant advenir, par le moyen de la pellicule, un monde plus vrai, plus propre, plus petit sans doute mais enfin habitable. « Ah, si la vie pouvait toujours ressembler à ça ! ».

Laisser un commentaire